FAQ – E-Commerce-Plattformen aus Drittländern – Temu & Shein

216.73.216.28Temu & Co: Fairen Wettbewerb sicherstellen

Konkurrenz belebt das Geschäft. Das gilt im Grundsatz auch für Onlinehändler aus Fernost. Aber nur, wenn der Wettbewerb mit den fernen Konkurrenten in einem fairen Rahmen abläuft. Und das ist eben nicht der Fall: Online-Plattformen und Online-Händler aus Fernost fluten den europäischen Markt mit Produkten, die nicht unseren Sicherheitsvorschriften entsprechen. Drittstaatenhändler kommen mit der Einfuhr gefährlicher Produkte und einem falsch deklarierten Warenwert oft durch. Die Europäische Kommission hat sich des Problems schon angenommen, muss jetzt aber zügig handeln. Die Zollfreigrenze gehört endlich abgeschafft, wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen mit den Anbietern aus Fernost, gleiche Regeln für alle. Der Einzelhandel in Deutschland spürt den Wettbewerbsdruck durch Drittstaatenhändler. Besonders betroffen ist der Spielwarenhandel. Auch der Bau- und Heimwerkerbedarf, der Schuh- und Lederwarenhandel, Unternehmen aus dem Bereich Papierwaren und Bürohandel und der Textilhandel berichten von einem erhöhten Wettbewerbsdruck. Die extreme Wettbewerbsverzerrung geht zulasten des deutschen Handels und hinterlässt branchenübergreifend ihre Spuren. Das Problem ist längst erkannt und die Maßnahmen liegen auf dem Tisch. Der Staat darf dem gesetzeswidrigen Treiben nicht mehr länger zusehen. Es muss sichergestellt werden, dass alle Unternehmen, die Waren im europäischen Markt anbieten, sich an die hiesigen Gesetze und Regeln halten.

Welche Marktbedeutung haben Temu und Shein?

E-Commerce-Plattformen aus Drittländern wie Temu und Shein haben ihre Präsenz auf dem EU-Markt in beispielloser Weise ausgebaut und damit für erhebliche Herausforderungen in Bezug auf die Einhaltung des fairen Wettbewerbs sowie des Verbraucherschutzes gesorgt.

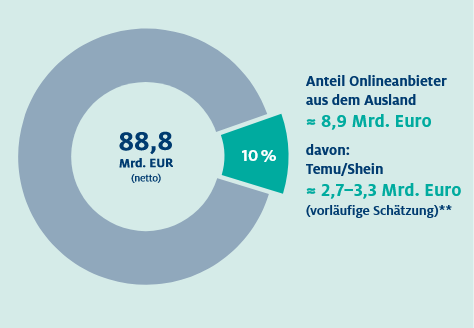

Zwischen 2016 und 2022 stieg der Anteil der Verbraucher in der EU, die bei Verkäufern außerhalb der Europäischen Union einkaufen, um 36 Prozent. Im Jahr 2024 gelangten 4,6 Milliarden Pakete mit geringem Wert in die EU. Das entspricht zwölf Millionen solchen Paketen pro Tag – mehr als dreimal so viel wie im Jahr 2022. Über 91 Prozent der Pakete mit einem Wert von weniger als 150 Euro kamen aus China. Dort stellen Temu und Shein den Großteil ihrer Produkte her und versenden dann auch von dort. Allein nach Deutschland werden täglich schätzungsweise 400.000 Pakete von Shein und Temu verschickt . Durch die verschärften Importbestimmungen der USA verlagert sich der Fokus der Plattformen noch stärker auf Europa. (Siehe auch: „Drittstaatenhändler und ihr Einfluss auf den deutschen Handel“). Im Jahr 2024 lag der Umsatz von Shein und Temu in Deutschland bei schätzungsweise 2,7 bis 3,3 Milliarden Euro. Insgesamt 14,4 Millionen Deutsche kauften bei den Anbietern aus Fernost ein.

Welche Probleme bringen Temu und SHEIN mit sich?

Grundsätzlich ist Wettbewerb gut – solange er fair ist. Das ist aber mit Blick auf Temu und Shein nicht der Fall. Denn beide missachten massenhaft die hierzulande gültigen Vorschriften und Gesetze. Das gefährdet am Ende die Verbraucher und die Handelsunternehmen in der EU und Deutschland.

Drittstaatenplattformen fördern eine Kultur des schnellen und gedankenlosen Konsums. Der EWSA (Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss) weist unter anderem auf den Einsatz manipulativer Designstrategien, sogenannter „Dark Patterns“, der Plattformen hin, beispielsweise durch vorgetäuschte Dringlichkeit und Gamification, um das Verbraucherverhalten zu beeinflussen.

Obgleich preislich attraktiv für Verbraucher, sind gerade Produkte dieser Plattformen oftmals nicht sicher. Das zeigt die Prüfung der Bundesnetzagentur von rund verdächtigen 5.000 Warensendungen im Jahr 2023: Von den geprüften Sendungen erhielten demnach 92 Prozent keine Freigabe. Für Verbraucher stellt jedoch nicht nur die oft unzureichende oder fehlende Sicherheit der Produkte ein Problem dar. Darüber hinaus ist der Verbrauchschutz bei Anbietern wie Temu und Shein nach europäischen Maßstäben nicht gegeben: Mangelnde Transparenz, unklare Rückgabebedingungen, fehlende Datenschutzbestimmungen und gefälschte Bewertungen benachteiligen die Verbraucher zusätzlich – insbesondere jüngere, preisbewusste Nutzer, die durch manipulative Gestaltung angesprochen werden. Behörden und das CPC-Netzwerk (Zusammenarbeit im Verbraucherschutz der Europäischen Kommission) haben gefälschte Rabatte, Druckverkäufe, irreführende Sicherheitsinformationen und gefährliche Produkte dokumentiert.

Unternehmen stehen vor Herausforderung, zu unfairen Wettbewerbsbedingungen gegen den Preiskampf und die Marktmacht von E-Commerce-Plattformen aus Drittländern ankämpfen zu müssen. Während europäische Händler strengen Vorschriften unterliegen, mangelt es vielen Nicht-EU-Plattformen an Transparenz in Bezug auf Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Umweltstandards. Plattformen wie Temu und Shein missachten beispielsweise die EU-Abfall- und Verpackungsvorschriften und verlagern die Entsorgungskosten auf andere, indem sie keine bevollmächtigten Vertreter benennen.

Was ist jetzt zu tun?

Die Missstände müssen rasch behoben werden, es braucht die Wiederherstellung eines fairen Wettbewerbs. Dafür sind ein koordinierter Ansatz und eine strengere Durchsetzung der bestehenden Vorschriften auf EU-, nationaler und regionaler Ebene erforderlich. Ein harmonisiertes Vorgehen ist dabei unerlässlich, um Plattformen aus Drittländern für unlauteren Wettbewerb, Steuerhinterziehung und die Nichteinhaltung von EU-Standards in Bezug auf Produktsicherheit, Abfall, Nachhaltigkeit und Verbraucherrechte zur Rechenschaft zu ziehen.

Zu diesem Zweck muss die EU-Zollreform so schnell wie möglich umgesetzt werden. Dies gilt insbesondere für den Teil, der den elektronischen Handel betrifft, um eine verstärkte Aufsicht über Onlineplattformen und eine klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten zu erreichen. Um eine koordinierte Zollabfertigung von Paketen aus Drittländern für europäische Endverbraucher zu gewährleisten, muss der Zoll-Datenhub umgesetzt werden. So können beispielsweise Falschdeklarationen bekämpft und das Zollsystem ICS2 erweitert werden, um effektive Barrieren gegen illegale Produkte zu schaffen. In diesem Zusammenhang fordert der HDE den sofortigen Wegfall der Zollfreigrenze von 150 Euro.

Zudem müssen Verbraucher, insbesondere jüngere, aufgeklärt und in die Lage versetzt werden, die manipulativen Verkaufsanreize von Plattformen aus Drittländern besser zu erkennen.

Welche konkreten Maßnahmen sind notwendig?

Kurz- und mittelfristige Maßnahmen:

- Verpflichtung von Plattformen aus Drittländern, einen in der EU ansässigen verantwortlichen Wirtschaftsteilnehmer mit voller rechtlicher Haftung zu benennen.

- Die Zollbefreiung für Waren im Wert von bis zu 150 Euro abschaffen, um systematische Unterdeklarierungen zu verhindern.

- Die Verwendung des Import-One-Stop-Shop (IOSS) durchsetzen und eine bessere Echtzeitüberwachung der Zollanmeldungen gewährleisten.

- Den Schutz des Urheberrechts durchsetzen und groß angelegte Plagiate strafrechtlich verfolgen.

- Formelle Beschwerden wegen wettbewerbswidriger Praktiken wie Preisbindungen verfolgen.

- Einführung des Modells des fiktiven Importeurs in der gesamten EU

- Bemühungen um eine de facto obligatorische IOSS-Registrierung für Plattformen aus Drittländern

- Koordinierung von Mehrwertsteuer- und Zollprüfungen sowie Ermöglichung grenzüberschreitender Ermittlungen

- Aufstockung des Personals für Zoll- und Marktüberwachung und Ausbau der digitalen Instrumente

Langfristige Maßnahmen:

- Die Reform des EU-Zollkodex deutlich beschleunigen

- Ein einheitliches digitales Zoll- und Compliance-Überwachungssystem entwickeln

- Die Haftungsregeln für Plattformen in der gesamten EU harmonisieren, um eine einheitliche Durchsetzung zu gewährleisten

Wo kann ich mich weiterführend informieren?

o HDE: Drittstaatenhändler: Einfluss auf den deutschen Handel und politische Forderungen

o Studie ibi research, HDE: Drittstaatenhändler und ihr Einfluss auf den deutschen Handel

o Positionspapier DSTG, vzbv, HDE: Direktversand von Waren über Drittstaaten-Plattformen an Verbraucher in der EU